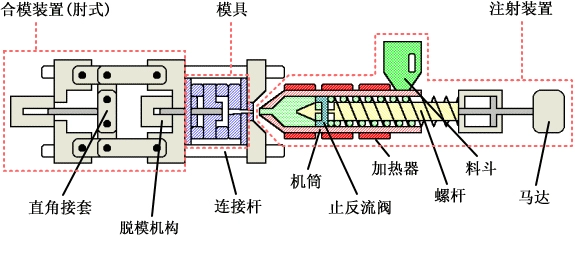

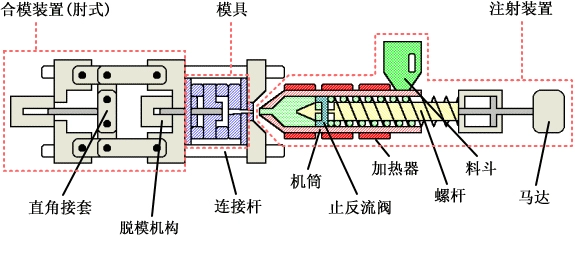

注塑成型作为塑料加工领域的主流技术,凭借高效量产、形状适应性强等优势,成为复杂塑料零件制造的首选方案。其工艺本质是通过温度、压力的精准调控,实现塑料从颗粒态到特定形状的可控转变。深入理解并掌握温度控制、压力调节、成型周期管理等核心要素,是保证产品质量稳定、提升生产效率的关键。

一、温度控制:塑化与成型的基础

温度是决定塑料熔体流动性和冷却固化效果的核心变量,需针对料筒、喷嘴和模具分别设定合理参数,形成协同的温度体系。

料筒温度:平衡塑化与稳定性

料筒温度的设置需匹配塑料的熔融特性,既要确保原料充分塑化,又要避免过热降解。非结晶性塑料(如 ABS、PC)的料筒温度需接近其流动温度,例如 ABS 的料筒温度通常控制在 180-230℃,其中进料段 180-200℃、熔融段 200-220℃、计量段 210-230℃,通过梯度升温实现逐步塑化;结晶性塑料(如 PP、POM)则需达到结晶熔点以上,PP 的料筒温度一般为 170-220℃,且需更高的熔融段温度以破坏晶体结构。

同一塑料的不同牌号因分子量分布差异,温度需求也存在区别。例如高粘度 PC 需比低粘度 PC 的料筒温度高 10-20℃,否则易出现塑化不均。此外,螺杆式注塑机的剪切发热会使实际熔体温度比料筒设定值高 5-15℃,调试时需通过对空注射测量熔体实际温度,避免因累积热量导致材料降解。

喷嘴温度:防止流涎与堵塞

喷嘴温度通常比料筒最高温度低 5-10℃,目的是在保证熔体流动性的同时,减少 “流涎现象”—— 即熔融塑料在注射间隙从喷嘴自动流出。对于直通式喷嘴,这一温差尤为重要,例如加工 PA 时,料筒计量段温度设为 250℃,喷嘴温度则控制在 240-245℃。

但喷嘴温度过低会导致熔体提前凝固,造成喷嘴堵塞或早凝料进入型腔,影响制品性能。因此,喷嘴温度需维持在塑料的最低流动温度以上,如 PVC 的喷嘴温度不得低于 160℃,否则会因熔体粘度骤增形成堵塞。

模具温度:影响冷却与性能

模具温度直接决定制品的冷却速度和结晶度(对结晶性塑料而言)。对于要求尺寸稳定的制品(如精密齿轮),需采用较高模温以减少内应力,例如 POM 齿轮的模具温度通常设为 80-100℃,通过缓慢冷却降低结晶速度差异;而对薄壁件(如手机外壳),则需较低模温(50-60℃)加速冷却,缩短成型周期。

模具温度的均匀性同样关键。若型腔各区域温差超过 5℃,会导致制品收缩不均,引发翘曲变形。因此,模具需设计随形冷却水路,使冷却水与型腔表面的距离保持在 8-12mm,对于复杂形状(如深腔件),可采用异形水路或 3D 打印随形冷却镶件,确保温度分布偏差≤3℃。

二、压力控制:驱动流动与保证致密

注塑过程中的压力包括塑化压力(背压)和注射压力,二者分别影响熔体的塑化质量和填充效果,需根据材料特性和制品要求动态调节。

塑化压力(背压):提升熔体均匀性

背压是螺杆后退塑化时熔体对螺杆的反压力,通过调节溢流阀设定,通常范围为 0.5-2MPa。增加背压可增强螺杆对熔体的剪切作用,促进材料混合均匀,尤其有利于色母粒的分散 —— 例如加工彩色 ABS 时,背压从 0.5MPa 提高至 1.5MPa,可显著减少色点缺陷。

但过高背压会延长塑化时间(降低生产效率),并增加螺杆扭矩和熔体温度。对于热敏性材料(如 PVC),背压需控制在 0.5MPa 以下,避免因剪切过热导致分解;而对于含玻纤的增强材料,背压过高会造成玻纤断裂,降低制品强度,通常不超过 1MPa。

注射压力:克服阻力与保证填充

注射压力是推动熔体充满型腔的动力,其大小需足以克服熔体在流道和型腔中的流动阻力。普通制品的注射压力为 50-100MPa,而薄壁、长流程制品(如笔记本电脑外壳)需 120-150MPa,确保熔体在冷却前完成填充。

注射压力的分布具有明显的梯度特征:喷嘴处压力最高,随流动距离增加逐渐降低,至熔体前锋时降至最低(接近大气压,若排气良好)。这种压力衰减在细长三角浇口或复杂流道中尤为显著,设计时需通过模流分析优化浇口位置,使压力分布更均匀。

保压阶段的压力通常为注射压力的 60-80%,其作用是补充熔体冷却收缩所需的物料,减少缩痕和空洞。保压压力的持续时间需至浇口凝固为止,例如 PP 制品的保压时间一般为 15-30 秒,而厚壁 PC 制品可能需要 1-2 分钟。

三、成型周期:平衡效率与质量

成型周期是完成一次注塑过程的总时间,包括注射、保压、冷却、开模、取件等阶段,其中注射时间和冷却时间对制品质量影响最大。

注射与保压时间:控制填充与致密

充模时间(熔体充满型腔的时间)通常为 3-5 秒,过快易卷入空气产生气泡,过慢则因熔体冷却导致填充不足。对于复杂形状制品,可采用分段注射:初始阶段低速(30-50mm/s)避免湍流,中间阶段高速(80-120mm/s)缩短填充时间,最终阶段低速(20-30mm/s)减少模内压力波动。

保压时间需根据浇口凝固情况设定。当浇口直径为 1-2mm 时,PC 的保压时间约为 20-30 秒,而 PE 因结晶速度快,保压时间可缩短至 10-15 秒。保压时间不足会导致制品收缩率增大,过长则会增加内应力,甚至产生飞边。

冷却时间:决定生产效率与脱模性

冷却时间占成型周期的 60-80%,主要取决于制品厚度和塑料导热性。厚度 2mm 的 ABS 制品冷却时间约为 20-30 秒,而厚度 10mm 的 PC 制品则需 60-90 秒。冷却时间需以制品脱模时不变形为标准,过长会降低设备利用率,过短则会导致脱模后翘曲。

对于结晶性塑料,冷却时间还需考虑结晶速率。例如 PP 在模温 60℃时的结晶时间比 40℃时缩短 30%,可通过提高模温加速结晶,间接缩短冷却时间。

四、关键参数的协同关系

温度、压力、时间并非孤立存在,而是相互影响的动态系统。料筒温度升高可降低熔体粘度,允许注射压力降低;注射速度加快会因剪切生热提高熔体温度,需适当降低料筒设定值;保压压力增大则需延长冷却时间,避免脱模时内应力释放导致变形。

例如加工薄壁 PC 制品时,需采用 “高温 + 高压 + 快速” 的参数组合:料筒温度 280-300℃、注射压力 120-140MPa、充模时间 2-3 秒,同时配合 70-80℃的模温,在保证填充的同时减少内应力。而加工厚壁 PE 制品时,则需 “中温 + 中压 + 慢充”:料筒温度 180-200℃、注射压力 60-80MPa、充模时间 5-8 秒,通过延长保压(30-40 秒)补偿结晶收缩。

结语

注塑成型工艺的核心在于通过温度、压力、时间的精准调控,实现熔体流动与冷却固化的平衡。不同材料、制品形状对工艺参数的需求差异显著,需结合材料特性(如流动性、结晶性)、制品结构(如壁厚、复杂度)进行针对性调试。在实际生产中,可借助模流分析软件预测参数影响,再通过试模优化,最终实现质量与效率的双重提升。掌握这些核心要素,是从 “能生产” 到 “生产好” 的关键跨越。